UP

健康経営優良法人になるとどうなる?制度の内容とメリットを簡単に解説

目次

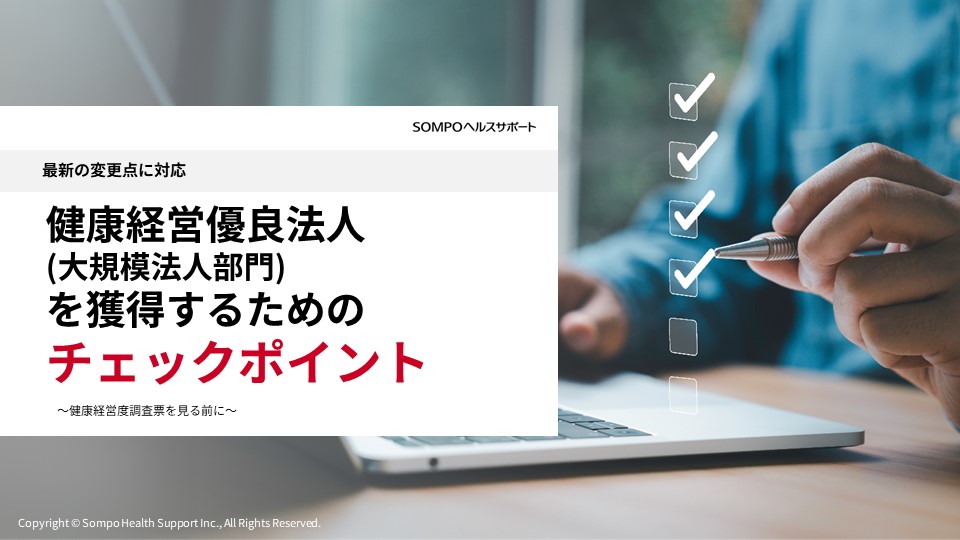

【お役立ち資料】

健康経営優良法人を獲得するためのチェックポイント

健康経営優良法人を獲得するためのチェックポイント

健康経営優良法人(大規模法人部門)の認定を目指す企業が、

どのような基準を満たすべきかを整理し、

スムーズに申請を進めるためのガイドです。

健康経営優良法人になるとどうなる?制度の内容とメリットを簡単に解説

「従業員の健康管理に課題を感じている」「人材確保や企業イメージの向上に悩んでいる」という企業は多いのではないでしょうか。健康経営優良法人の認定を受けることで、従業員の健康増進はもちろん、採用力の強化や企業価値の向上といった多くのメリットが期待できます。

この記事では、企業の成長と従業員の健康を両立させる健康経営優良法人制度について解説します。

政府が健康経営を推進する理由

日本は少子高齢化が進み、労働力人口の減少が大きな課題となっています。日本の生産年齢人口は、1995年をピークに減少の一途をたどっています。2060年には、生産年齢人口が2021年比で約30%減の5,275万人にまで減少すると予測されており、労働力不足が深刻です。

人手不足を乗り越え企業が持続的に発展するには、今働ける人が健康で活躍し続けられるための取り組みが必要です。そこで、政府は従業員の健康管理を経営に組み込む「健康経営®」*を推進し始めました。さらに、2016年には「健康経営優良法人認定制度」を創設し、健康経営の普及促進を図っています。

*「健康経営®」は、NPO法人健康経営研究会の登録商標です。

健康経営優良法人制度とは?

健康経営優良法人制度とは、従業員の健康管理を推し進める企業を認定する制度です。認定を受けた企業は、従業員の健康管理に積極的に取り組む企業として、社会的な評価が期待できます。

認定は大企業部門と中小企業部門の2つに分かれており、それぞれの組織規模に応じた基準が設けられています。認定期間は1年間で、毎年審査を受けることで更新が可能です。

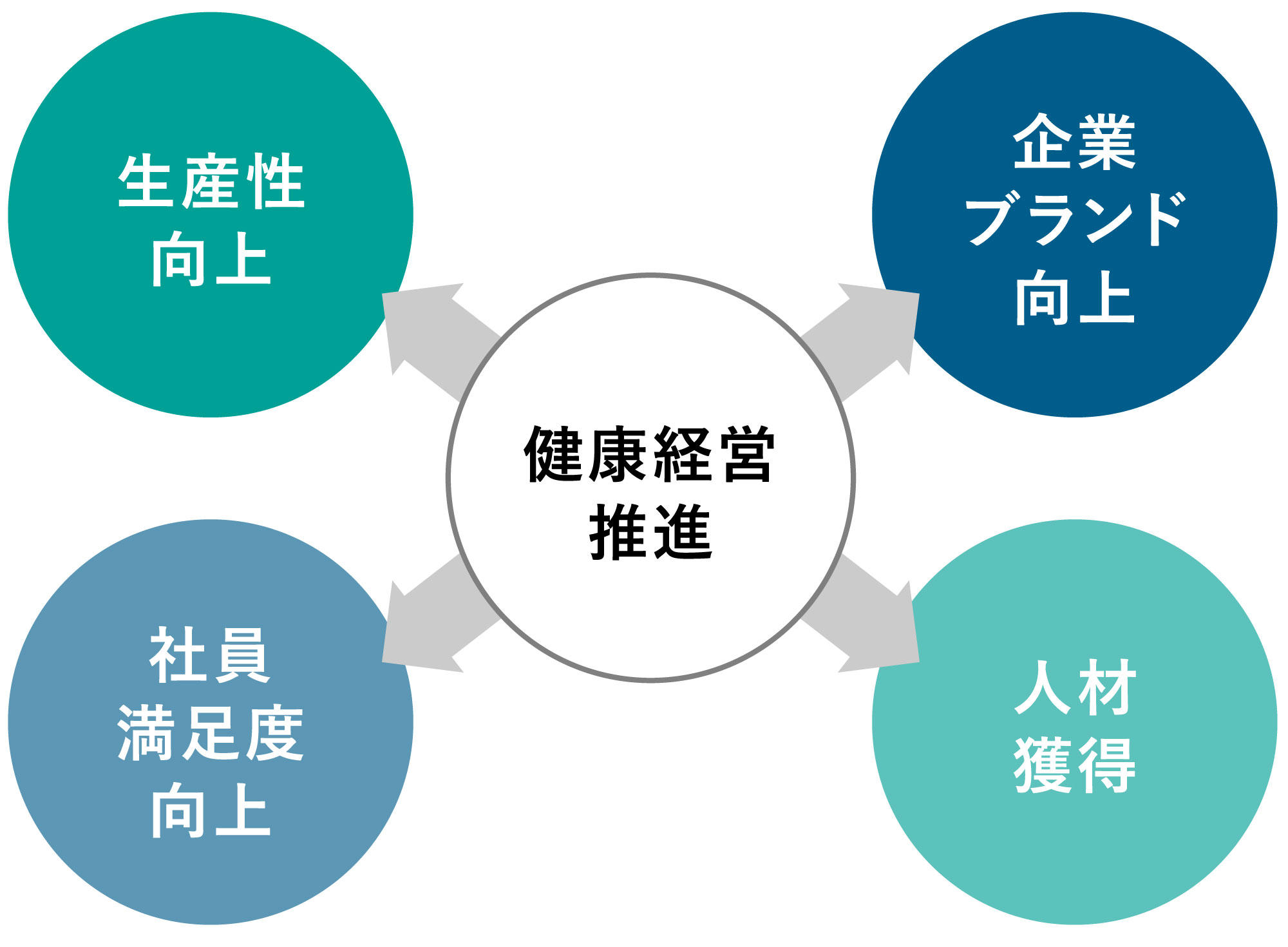

認定を受けると、従業員の健康増進による生産性の向上はもちろん、優秀な人材の確保や企業イメージの向上にもつながります。さらには、投資家からの良い評価が得られることも期待されるため、多くの企業が関心を寄せている制度の1つです。

■健康経営とは?

健康経営とは、従業員の健康維持と増進に戦略的に取り組む考え方です。これまで多くの企業では、従業員の健康は個人の問題であり、会社が踏み込む領域という認識はありませんでした。

しかし、日本全体の労働力不足が懸念される中、企業の持続的な成長には従業員一人ひとりの健康増進が必要であるとの認識が広がっています。

健康経営に取り組む企業では、従業員の健康保持・増進に向けて、次のような施策を実施しています。

• 定期健康診断の受診率向上

• メンタルヘルスケアの充実

• 長時間労働の是正

従業員の健康を維持・促進することを投資と捉えることで、生産性の向上や組織の活性化を目指すのが健康経営の本質です。

■健康経営優良法人制度の概要

健康経営の必要性が認識され始めた中、登場したのが健康経営優良法人制度です。健康経営優良法人制度は、企業の健康経営への取り組みを評価する国の認定制度です。単なる表彰制度ではなく、企業の健康経営を「見える化」し、取り組みを社会全体に広げることを目的としています。

認定制度の特徴は、企業規模に応じた評価基準を設けている点です。大企業から中小企業まで、それぞれの実情に合わせた健康経営を推進することが可能となっています。また、認定に1年の有効期限を設けることで、企業の継続的な取り組みを促進しています。

なお、認定を受けた企業は、金融機関の融資や自治体の補助金制度の面で優遇を受けることも可能です。

■制度の種類とロゴについて

健康経営優良法人認定制度は、企業規模に応じて「大規模法人部門」と「中小規模法人部門」の2つに分かれています。また、それぞれの部門でとくに優れた企業には、より上位の認定が与えられます。大規模法人部門の上位500社は「ホワイト500」として、中小規模法人部門の上位500社は「ブライト500」、令和6年度からはブライト500につぐ企業についても「ネクストブライト1000」として認定されます。

なお、認定企業は、それぞれの認定区分に応じたロゴマークを使用できます。ロゴマークを自社のWebサイトや広告、名刺などに使用し、健康経営に積極的に取り組む企業としてアピールすることも可能です。

認定のメリット

健康経営優良法人の認定を受けることで、企業にはどのようなメリットがあるのでしょうか。具体的な6つのメリットについて、詳しく解説します。

■企業の生産性と持続可能性の向上

健康経営優良法人認定のもっとも重要なメリットは、従業員の健康増進により企業全体の生産性が高まる点です。従業員の心身の健康が保たれることで、一人ひとりの業務効率や創造性が高まり、結果として企業全体の生産性が向上します。

また、健康管理への取り組みが評価されることで、従業員間で「健康で働きやすい職場環境」という認識が根付き、人材の定着にもつながります。労働者の安定確保という面でも、健康経営優良法人認定は企業の持続可能性を高める要素となっています。

■企業イメージ向上とブランディング強化

健康経営優良法人に認定されると、認定されたことを証するロゴマークを企業のホームページや広告、採用資料などで使用できます。認定ロゴマークは「従業員を大切にする企業」というメッセージを社会に発信する効果的なツールとなります。

また、健康経営に取り組む企業として社会的な評価を得ることで、取引先や顧客からの信頼にもつながります。さらに、環境・社会・企業統治に配慮するESG投資の観点からも注目されており、企業のブランド力を高める要素になるといえるでしょう。

■優秀な人材の確保・採用力向上

健康経営優良法人の認定は、採用活動においても大きなアドバンテージとなります。認定ロゴマークを採用サイトやパンフレットに掲載することで「従業員の健康に配慮する企業」として求職者にアピールできます。

また、ハローワークの求人票にも認定企業であることを掲載できるため、幅広い求職者に対して企業の魅力を伝えることが可能です。職場環境や福利厚生を職場選びの判断材料とする傾向が強まる中、認定取得は採用力強化の有効な手段になります。

■投資家からの評価向上

健康経営優良法人の認定は、投資家の評価にもプラスの影響を与えます。

経済産業省が2021年11月に実施した機関投資家へのアンケートによると、半数の投資家が健康経営を企業評価の基準として活用していることがわかりました。また、残りの半数も今後の活用を検討しているとの結果が出ています。

ESG投資への関心が高まる中、従業員の健康管理への取り組みは、企業の持続可能性を示す指標として注目されています。

■自治体の助成金・銀行融資などで優遇措置

健康経営優良法人の認定を受けると、自治体や金融機関からさまざまな優遇措置を受けられます。たとえば、次のような優遇を受けられます。

公共事業の入札審査における加点評価

- 自治体による補助金や助成金の加算措置

- 地方銀行や信用保証協会による融資金利の優遇

- 従業員向けの住宅ローンの金利優遇

経済的なインセンティブは、企業の財務面でのメリットとなります。とくに、中小企業にとっては認定取得を目指す大きな動機となり得ます。

■保険会社の保険料割引

健康経営優良法人に認定されると、保険会社が提供する割引制度を利用することも可能です。たとえば、損保ジャパンの団体長期障害所得補償保険(GLTD)では、保険料の割引が適用されます。

従業員の健康管理に積極的に取り組む企業は、健康リスクも低いと評価されるため、保険料の優遇措置を受けられるのです。経営面でのコスト削減にもつながる、重要なメリットの1つといえるでしょう。

認定基準は?

■健康経営優良法人の申請要件

健康経営優良法人制度は、企業規模によって「大規模法人部門」と「中小規模法人部門」の2つの申請区分が設けられています。さらに、業種によっても認定要件が異なります。

自社がどの区分に当てはまるか、以下の表からチェックしてみましょう。

【大規模法人部門】

|

中小企業法上の業種 |

従業員数 |

|

卸売業 |

101人以上 |

|

小売業 |

51人以上 |

|

サービス業 |

101人以上 |

|

製造業その他 |

301人以上 |

【中小規模法人部門】

中小規模法人部門では、「従業員数」もしくは「資本金の額又は出資の総額」のどちらかを考慮します。

|

中小企業法上の業種 |

従業員数 |

資本金の額又は出資の総額 |

|

卸売業 |

1名以上100人以下 |

1億円以下 |

|

小売業 |

1名以上50人以下 |

5,000万円以下 |

|

サービス業 |

1名以上100人以下 |

5,000万円以下 |

|

製造業その他 |

1名以上300人以下 |

3億円以下 |

なお、国内法に基づく法人であり、国税庁から法人番号が付与されていることが条件であるため、法人格をもつ自治体や大学も申請できます。

■健康経営優良法人の認定基準

健康経営優良法人に認定されるには、いくつかの項目をクリアする必要があります。以下に、例として健康経営優良法人2024の大規模法人部門の認定基準をまとめました。

|

大項目 |

概要 |

要件 |

|

経営理念 |

健康宣言の発信・普及など |

必須 |

|

組織体制 |

健康づくり責任者が役員以上、産業医・保健師の関与など |

必須 |

|

制度・施策実行 |

健康診断の把握と対策の実施・運用、健康教育、ワークライフバランス推進など |

選択項目あり |

|

評価・改善 |

取り組みの効果検証 |

必須 |

|

法令遵守 |

法定健診実施、労働法規遵守など |

必須 |

健康経営優良法人の認定基準は「経営理念」「組織体制」「制度・施策実行」「評価・改善」「法令遵守」の5つの大項目で評価されます。

とくに重要なのは「制度・施策実行」の項目です。定期健診受診率の向上や受診勧奨といった基本的な取り組みに加え、従業員教育や働き方改革、食生活の改善など、幅広い施策が求められます。

大項目の「制度・施策実行」は、さらに以下の3つの中項目で構成されます。

(1)健康課題の把握と対策

- 定期健診受診率の実質100%

- 受診勧奨の取り組み

- 50人未満事業場でのストレスチェック実施

(2)健康経営の土台づくり

- 従業員への教育機会設定

- 適切な働き方の実現

- コミュニケーション促進

- 私病等の両立支援

(3)具体的な健康施策

- 保健指導の実施

- 食生活の改善

- 運動機会の増進

- 女性の健康保持・増進

上記は単なるチェックリストではなく、企業が従業員の健康維持・増進に取り組むためのガイドラインとしての役割も果たします。

認定の流れ

健康経営優良法人の認定を受けるには、いくつかのステップを踏む必要があります。ここでは、申請から認定までの具体的な流れを解説します。

■「健康宣言」の発信

健康経営優良法人の認定を受けるには、まず「健康宣言」を発信する必要があります。健康宣言は、企業が従業員の健康づくりに積極的に取り組むことを明文化する目的で行います。

認定要件の必須事項となるため、アニュアルレポートや統合報告書を用いて社内外に発信する内容を作成しましょう。

■健康経営の社内体制づくり

健康経営に取り組むためには、まず社内の推進体制を整備する必要があります。経営層と従業員の橋渡し役として、健康づくり担当者を決定します。

健康づくり担当者には特別な資格は必要ありませんが、法人内のすべての事業所に1名以上の設置が求められます。つまり、複数の営業所や工場、施設がある場合は、それぞれに健康づくり担当者を配置しましょう。

■健康経営の実践

認定基準に沿って、具体的な健康経営の取り組みを実施します。従業員の定期健診受診率の向上や運動機会の提供、食生活の改善支援、メンタルヘルス対策など、認定項目を満たす施策を行いましょう。

認定要件には必須項目と選択項目があるため、まずは必須項目の達成を目指すのが得策です。なお、ホワイト500の取得を目指す場合は多くの認定要件の達成が求められるため、計画的に取り組みましょう。

■申請手続き

申請受付は、毎年8月下旬から10月頃までとなっています。申請を行う際は、日本経済新聞社が運営する健康経営優良法人の申請ページから新規申請用のIDを発行します。

大規模法人部門の申請書は、「ACTION!健康経営」から健康経営度調査票をダウンロードして使用します。これまでの取り組み状況や必要事項の入力が必要であるため、期限に余裕をもって準備を進めましょう。

■日本健康会議による認定

申請書類の提出後は、認定事務局による審査が行われます。審査では提出された書類をもとに各評価項目の達成状況がチェックされ、認定基準を満たしているかが判断されます。

認定結果は、翌年の3月に発表されます。認定は1年間有効で、継続して認定を受けるには毎年申請する必要があります。

認定にかかるコスト

健康経営優良法人の認定取得には、さまざまなメリットがある一方で、従業員への負担も発生します。ここでは、認定取得と維持にかかるコストについて解説します。

【関連記事】 3分で読める!人事お悩み相談室~健康経営を阻む7つの壁~

■申請にかかる時間と労力

健康経営優良法人の認定を受けるには、企業の体制整備から申請書類の作成まで、相当の時間と労力が必要です。認定基準を満たすための各種施策の企画・運営や、従業員の健康データの収集・分析なども必要となり、担当者の業務負担が増えます。

とくに初回申請では、これまでの取り組み実績を整理し、必要な書類をそろえるのにも時間がかかります。電子申請が可能になったとはいえ、時間と労力がある程度かかることは想定しておくべきでしょう。

■毎年継続的な取り組みが必要

健康経営優良法人の認定期間は、3月の認定発表から翌年3月までの1年間です。認定を継続して受けるには「一度認定されたら終わり」ではなく、毎年申請する必要があります。

定期的な健康施策の実施や、従業員の健康データの管理、取り組みの効果検証など、継続的な活動が求められます。企業は中長期的な視点で、健康経営の取り組みを改善・発展させていく必要があります。

■コンサルタントなどの費用負担

健康経営優良法人の認定取得を効率的に進めるため、外部コンサルタントを検討する企業は少なくありません。コンサルタントは申請書類の作成支援から、効果的な健康施策の提案、データ分析まで幅広くサポートします。

ただし、コンサルティング費用は企業規模や依頼内容によって異なります。複数の業者に見積もりを依頼しつつ、自社のニーズにマッチするコンサルタントを選任しましょう。

健康経営優良法人認定の仕組みを理解し自社の施策につなげよう

健康経営優良法人制度は、企業の持続的な成長に必要な「従業員の健康管理」への取り組みを評価・認定する制度です。認定を受けることで、企業イメージの向上や人材確保、さらには投資家からの評価向上まで、さまざまなメリットが期待できます。

一方で、認定取得には相応の時間と労力、コストがかかるため、専門家のサポートを受けるのがおすすめです。SOMPOヘルスサポートの「健康経営推進総合コンサルティング」では、認定取得から施策の企画・運営まで、企業の健康経営を総合的にサポートします。まずはお気軽にご相談ください。

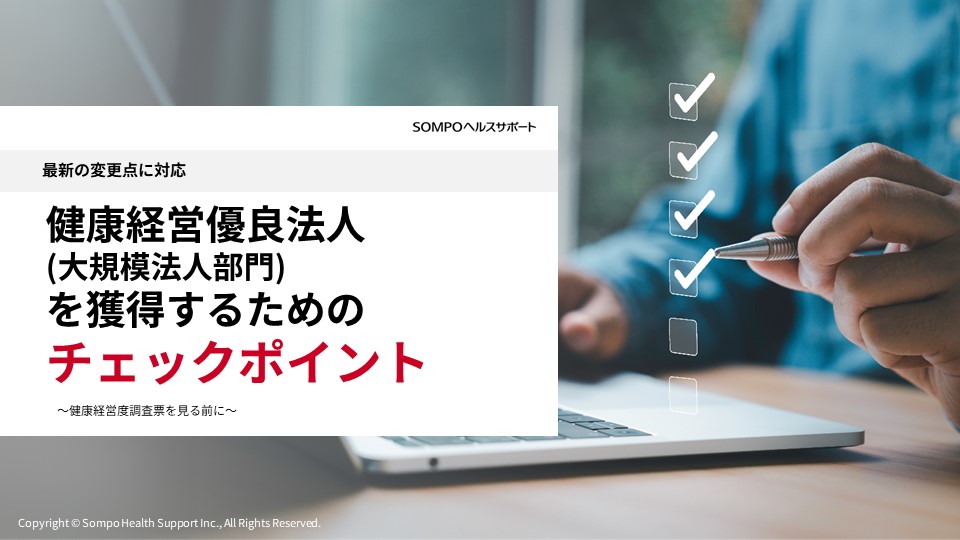

【お役立ち資料】

健康経営優良法人を獲得するためのチェックポイント

健康経営優良法人を獲得するためのチェックポイント

健康経営優良法人(大規模法人部門)の認定を目指す企業が、

どのような基準を満たすべきかを整理し、

スムーズに申請を進めるためのガイドです。